円高・円安とは?

わかりやすく違いを解説!

はじめてのFX講座-第3回

ここまでの講座では、FXの基本的な仕組みや、最大の特徴である「レバレッジ」について勉強してきました。

実際にFXの取引を始める前に覚えておきたい概念として、「円高」と「円安」があります。円高・円安の概念は、FXの取引をする際に非常に重要なポイントの1つです。

今回は、FXの取引を始めるうえで理解しておきたい概念である「円高・円安」について、初心者向けにわかりやすく解説していきます。

STEP01

円高・円安の違いを

わかりやすく解説

通貨の価値は、ほかの通貨に対して、相対的に「高いか安いか」で決まります。わかりやすくいうと、円高・円安とは「ほかの通貨と比べて日本円の価値が上がっているか、下がっているか」を意味する言葉です。

日本円と米ドル、日本円と英ポンドなど、2つの通貨を交換する取引を「外国為替取引」といい、その取引が行われる場を「外国為替市場」と呼びます。外国為替市場での通貨の交換比率を「為替レート(為替相場)」といいます。

変動相場制における為替レートは常に変動しており、この変動によって「円高」や「円安」といった現象が生まれるのです。

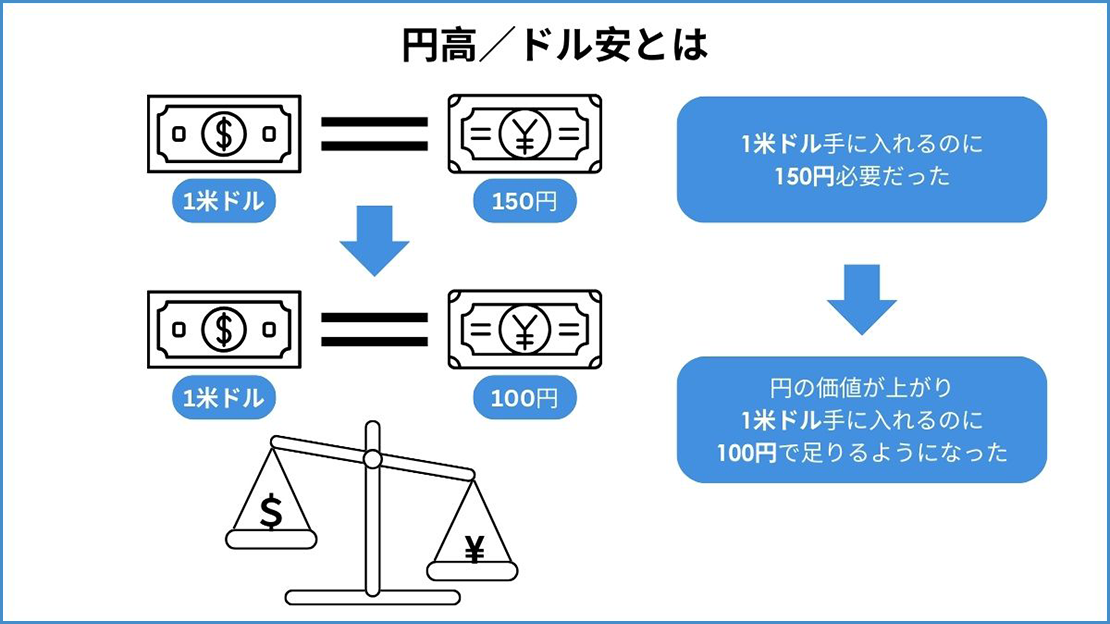

円高とは

円高とは、日本円の価値がほかの通貨に対して相対的に上がることを意味しています。

たとえば、1米ドル=150円であった状態から、1米ドル=100円に変化すれば、それは円高(ドルについては「ドル安」)といえます。いままでは1米ドルを手に入れるために150円必要だったのに、日本円の価値が相対的に上がったことにより、100円で手に入るようになったということです。

別の見方をすれば、アメリカの商品を購入するとき、1米ドル=150円のときには15,000円で100米ドルの商品を購入できます。しかし、円高により1米ドル=100円になると、同じ100米ドルの商品を10,000円で購入できるようになります。円高になると、米ドル建てのアメリカの商品を日本円でより多く購入することができるようになります。

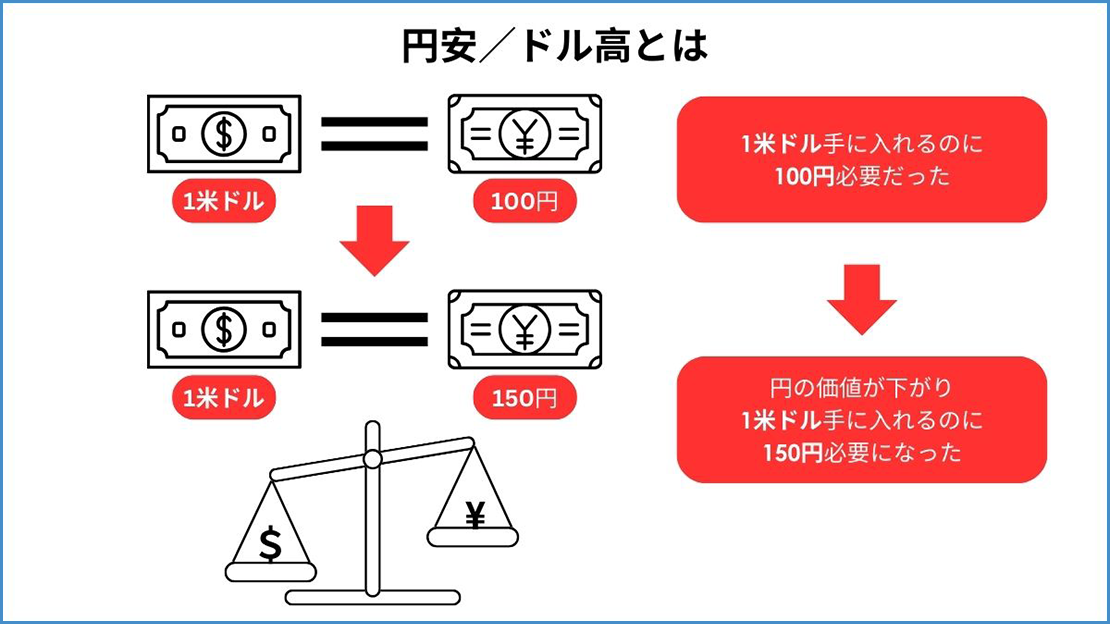

円安とは

円安とは、日本円の価値がほかの通貨に対して相対的に下がることを意味しています。

たとえば、1米ドル=100円であった状態から、1米ドル=150円になれば、それは円安といえます。言いかえれば、いままでは1米ドルが100円で手に入っていたのに、日本円の価値が下がったことで150円必要になったということです。

こちらも、別の見方をすれば、アメリカの商品を購入するときに、1米ドル=100円のときには10,000円で100米ドルの商品を購入できます。しかし、円安(ドル高)により1米ドル=150円になると、同じ商品を購入するのに15,000円支払う必要があります。これが円安です。

STEP02

円高・円安など為替レートが

変動する理由

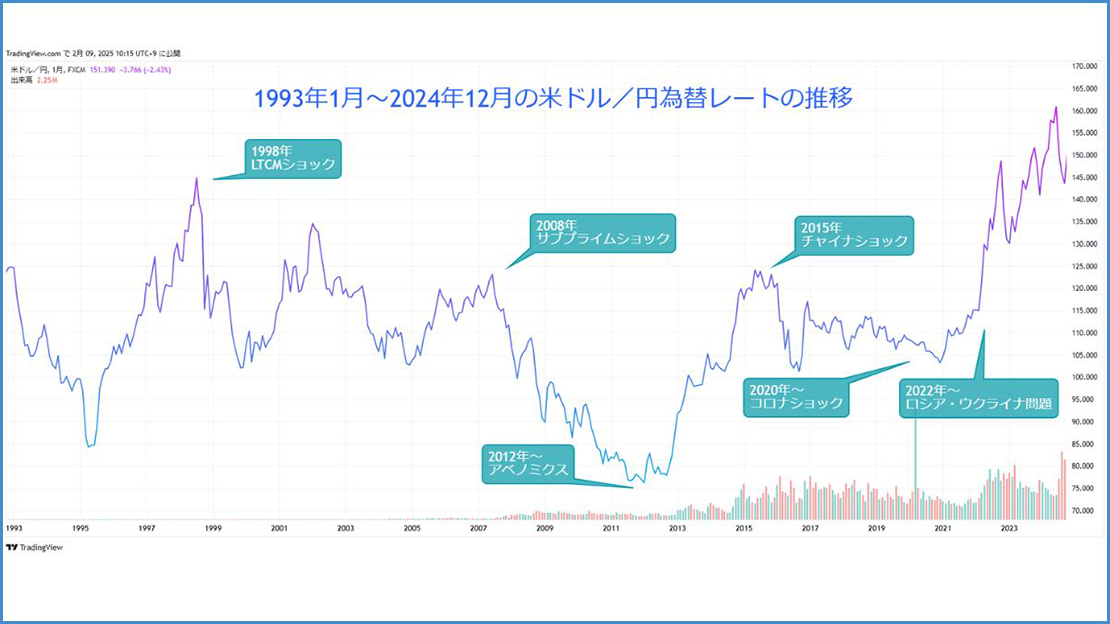

為替レートは、各国の経済状況や金利・国際情勢・投資家の心理など、さまざまな要因によって変動します。以下の画像は、1993年から2024年の米ドル/円の為替レートの推移と、影響をおよぼした代表的な要因を表したものです。

画像引用元:TradingView「USDJPY」

為替レートに影響を与える要因の1つは、通貨間の「金利差」といわれています。

たとえば、日本の金利が諸外国より高ければ「利回りが良い=利息がたくさんもらえるから買おう」と考える投資家が増え、日本円の価値はほかの通貨に比べて上がっていきます。反対に、日本の金利が諸外国よりも低ければ外貨が購入されるため、ほかの通貨に比べ、相対的に日本円の価値は下がっていきます。

このように、為替レートが日々変動することが円高や円安という現象です。

STEP03

円高のメリット・

デメリット

円高は、日本経済から個人の消費まで幅広く影響を与えます。

円高が進むと、海外旅行の費用が安くなったり、輸入品が手に入りやすくなったりすると聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

しかし、円高にはメリットばかりではなく、輸出企業にとっては不利な点があったり、海外からの旅行客が減ったりといったデメリットもあります。

円高の影響について、メリット・デメリットの観点からわかりやすく解説していきます。

円高のメリット

円高の主なメリットは、以下の3つです。

- 輸入品を安く買えるようになる

- 海外旅行の費用が安くなる

- 国内物価を引き下げる効果が期待できる

円高では、輸入品の価格が下がるため、消費者がより安く製品を購入できます。さらに、円の価値がほかの通貨と比べて上がることで、海外旅行にかかる費用も安くなる傾向があります。

このように、円高には国内物価を引き下げる効果が期待できるため、家計にとってはプラスの影響があるといえるでしょう。

円高のデメリット

円高の主なデメリットは、以下の2つです。

- 輸出企業の業績が落ちやすい

- 海外から日本への旅行客が減少する

円高の影響としてまず懸念されるのは、輸出企業の業績が悪化しやすいということです。米ドルなど外貨建取引を行っている企業は、海外で得た外貨を日本円に換えるときに目減りしてしまうため、 製品の価格を上げて輸出しないと、利益の確保が難しくなります。

たとえば、1,000米ドルの利益が出た場合、1米ドル=150円のときは日本円換算で150,000円になります。しかし、円高が進んで1米ドル=100円になると、同じ1,000米ドルでも日本円換算で 100,000円になります。

また、円高が進むと、日本での滞在費を高く感じるという理由から、海外から日本への旅行客が減少する傾向もあります。たとえば、 外国人観光客が日本の1泊30,000円のホテルに泊まるケースを考えてみましょう。1米ドル=150円のときは200米ドルで泊まれますが、円高が進んで1米ドル=100円になると、 同じホテルに泊まるのに300米ドルかかることになります。

STEP04

円安のメリット・

デメリット

円安も、円高同様に日本経済から個人の消費まで幅広く影響を与えます。

円安になると日本製品が海外で安く売れるようになり、輸出が有利になると聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。もちろんいい面ばかりではなく、円安が進むと輸入品の価格が上がったり、 日本から海外への旅行費用が高くなるなどの影響が懸念されます。

円安の影響についても、メリット・デメリットの観点からわかりやすく解説していきます。

円安のメリット

円安の主なメリットは、以下の2つです。

- 輸出企業の業績が上がりやすい

- 海外から日本への旅行客が増える

まず挙げられるのは、輸出企業の業績が上がりやすいことです。日本製品を海外で安く売ることができるため、日本製品の国際競争力が高まり、輸出が増加する傾向があります。

また、円安によって日本での旅行が割安に感じられ、海外からの観光客が増加することも期待できるでしょう。円安により、国内では外国人向けの観光業が活性化する可能性があります。

円安のデメリット

円安の主なデメリットは、以下の3つです。

- 輸入品が高くなる

- 生活必需品やエネルギー資源の

価格が上がり、生活への影響が出る可能性がある - 円の価値が下がっている状態のためインフレにつながる可能性がある

円安のデメリットの1つが、輸入品の価格が上がりやすくなることです。特に、食料品やエネルギー資源など、輸入に頼りがちな生活必需品の価格が上昇し、消費者の負担が増える傾向があります。

また、円の価値が下がってしまうことで、海外旅行にかかる費用が増え、海外旅行を控えることも考えられます。たとえば、1泊300米ドルのホテルに泊まるケースを考えてみましょう。1米ドル=100円のときは30,000円で泊まれますが、円安が進んで1米ドル=150円になると、 同じホテルに泊まるのに45,000円かかることになります。

外貨資産を持たず日本円だけを貯金している場合、円安によってその価値が相対的に下がってしまうリスクも考えられます。もしそういった事態に備えたいのであれば、外貨の保有が一つの手段となります。円安局面では、円に対して高くなる外貨を保有することにより、 円換算後の資産価値の低下を回避することができます。

STEP05

日本にとって円高と円安は

どっちがいい?

円高と円安にはそれぞれメリットとデメリットがあり、日本にとってどっちの状況の方がいいかは、一概にはいえません。

円安が進むと輸出企業の利益が増え、経済成長に寄与しやすくなります。一方、円高が進むと輸入品のコストが抑えられ、エネルギーや食料品などの価格低下につながり、消費者にとって恩恵があります。

そのため、円高・円安のどっちが「良い」とされるかは、その時々の日本経済の状況や企業・消費者などの各経済主体の立場によって変わるといえます。しかし、極端に円高や円安が進むことは日本経済にとって望ましくない状況といえるでしょう。

STEP06

円高・円安は

FX取引にどう影響する?

FXでは、為替レートの変動を予測して「買い」もしくは「売り」のどちらが良いかを判断をするので、円高・円安は取引のチャンスやリスクに大きく影響します。

たとえば、1米ドル=150円のときに、円安が進むと予想して米ドルを買ったとしましょう。予想通りに160円まで進んだタイミングで決済した場合、1米ドルあたり10円の為替差益を得ることができます。

反対に、円高が進むと予想して1米ドル=150円のときに米ドルを売り、予想通り140円になったタイミングで決済した場合、1米ドルあたり10円の為替差益を得ることができます。

FXは、買いからも売りからも取引を開始できるため、円高・円安のどちらの局面でも利益を狙える点が、円安の局面でしか利益(為替差益)が出ない外貨預金との大きな違いです。

もちろん、予想通りに為替レートが変動すれば利益が得られる一方で、予想の反対に変動すると損失が発生するリスクもあるので注意しましょう。

円高や円安には、両国の金利差が要因の1つとして関わっています。FX取引で発生するスワップポイントには、取引する通貨ペアの2国間の金利差が影響しているため、為替レートとあわせてスワップポイントについてもチェックしておきましょう。

KEY POINT

円高・円安の仕組みや違いを

把握して取引に活かそう

円高は、ほかの通貨に対して日本円の価値が相対的に高くなることを、円安は日本円の価値が相対的に低くなることをそれぞれ意味しています。

円高・円安は日々の暮らしだけでなく、FX取引にも大きく影響します。

為替レートの変動によるリスクを抑えるためには、相場が変動する要因に注目し、リスク管理を徹底することが重要です。円高・円安が及ぼすさまざまな影響をきちんと把握して、外国為替市場の変化に応じたFX取引を目指しましょう。

FXに限らず、投資は利益が出る場合もあれば、損失が出る場合もあります。

次の講座では、損失の拡大を防ぐ安全装置のような役割を担っている「ロスカット」について学んでいきましょう。